我們為什麼要找宇宙生命呢?

沙中看世界,花裡映蒼;

掌中握無垠,剎那思永恆。--- William Blake

在人類認知宇宙的過程中,我們渴望尋找自己的根源,想要知道自己在天地中的角色。如今我們開始瞭解生命如何在地球上生成,也將把這些知識用來探討可能繞行其他星球周圍行星,它們表面的生命。我們應該暫停一會兒,問些關鍵問題:我們到底為什麼要找呢?有史以來人類如何探討自己的起源,又如何尋找宇宙的同類呢?還有,尋找外星生命是否讓我們學到了用不同的心態面對大自然?

![]()

人類社會有不少問題:天災、疾病、戰爭、貧窮....這些都需要我們投注資源與人力,若是如此,我們應該花費心血尋找外星生命或文明嗎?你的意見如何?

(投票;看結果)

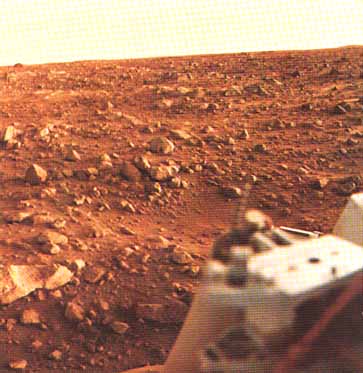

海盜一、二號所使用的登陸艇 (Lander)

1976 年兩架「海盜號」 (Viking) 太空船登陸火星,首次對其他行星進行直接的探索。這些由超過一億公里之外遙控的小型實驗室,傳送回地球大批供分析、研究的資料。這張照片可以看到火星表面岩石陰影中的寒霜。

http://history.nasa.gov/SP-425/p140a.htm

(有關「海盜號任務的介紹」可以看這裡

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html)

從人類的觀點看「尋找外星生命」---- 對外星生命的探索

縱觀歷史,不同的民族曾對天空中可能存在的各種智慧生物有所臆測。不少敘述天外訪客的傳說與圖像,在在說明人類冀望與宇宙相連結的渴望。在過去的五個世紀,西方文明曾盛行多種不同有關外星生命的看法,有些直觀認定地球是唯一有人居住的行星,而且位於宇宙的中心;另外一種看法則認為宇宙中還有許多像地球一樣的行星。

十七世紀時,人們逐漸用科學來體會大自然的奧妙,一般也都相信所有太陽系中的行星都有人居住。荷蘭科學家惠更斯(Christiaan Huygens,以其在光學領域的研究聞名)曾寫了一整本書,描述在其它世界存在的生命,他推測在不同行星上面的生物所必須具備的特性,才能在極端的重力與大氣組成的環境下生存。半個世紀後,著名的法國作家伏爾泰 (Voltaire) 想像有某種土星的巨型生物來到地球,以吃山巒作為早餐。之後的兩個世紀,隨著有關地球生命特性的種種新發現,以及對鄰近行星環境的瞭解,人們對地球以外存在其它生命的可能性所抱持的信念時增時減。

廿世紀後半對於宇宙中是否另有生命存在的問題,有了一些嶄新的觀點。天文學家發現我們住在一個由千億顆恆星,以及雲氣、灰塵所構成的「銀河系」 (Milky Way) 星系中,而它只是宇宙中可見千億星系中的一個(見下圖)。雖然說這些星系都有數量龐大的星球,因此極有可能蘊含各式生命型態,但是廣大的宇宙空間卻讓天文學家體會到地球說不定真的很孤立,而不太可能有面對面接觸的機會,因此尋找鄰近文明的最佳手段恐怕是偵測他們的無線電訊號。

這個位於室女座方向的星系團 (Virgo cluster) 距離地球約5,000萬光年,圖中的每個星系都包含了約千億顆恆星。

生命起源的探索

尋找外星生命還有另一個同等重要的層面。那就是要是我們能夠瞭解地球生命的起源,我們便能估計在周遭的恆星系統中,生命是普遍的現象,還是非常罕見。有關生命起源的知識讓我們得以將大約四十億年前,地球上出現生命當時的情況,和假想中其他行星(或者是星雲及其他生命可能發生的地方)的情況相比較。雖然對於地球上的生命,生物學家發現了一些有規律的原理 --- 從細胞繁殖的方法,到導致生命具備驚人多樣化的種種演化力量等 --- 但是生命的起源卻仍然還是個謎。數百年來科學家一直試圖解答「生命當初如何從無生命的物質中產生?」這個問題。

距今約一百廿多年前,在 1876 年五月,「挑戰者號」 (Challenger) 在離開英國航行三年多後,停靠在泰晤士河畔的席爾尼斯港 (Sheerness)。以往的探險任務通常是尋找寶藏,或是稀奇的人與地,然而這次「挑戰者號」的任務則和以往不同,而是要尋找生命的起源。在環遊世界的旅程中,船上的科學家有史以來第一次有系統地撈取海洋底部,日復一日從海底深淵挖取夾帶了海水和泥漿的樣本,其中蘊藏了前所未知的奇妙海洋生物。負責這次任務的科學家希望能夠搶先找到「活化石」 (living fossil),也就是從地球早期直到現在 --- 由於海洋深處的環境從生命出現以後就幾乎沒有改變過 --- 仍然存在的生物。

其實「挑戰者號」上的科學家還有比找活化石更進一步的期望。更早廿年前,在鋪設橫跨大西洋的電纜時,當時船上的工作人員曾注意到海底有膠狀的軟泥。頂尖的科學家們認為這很可能是原形質 (protoplasm) 或是 Urschleim (所有生物體之源)。若是能夠仔細研究這種軟泥應該就能揭開地球生命起源的秘密。

可惜啊! 「挑戰者號」的探險並未發現活化石,原以為是 Urchleim 的東西結果是無生命的物質。雖然軟泥的化學改變類似一些有機體的反應,但是在普通海水中加入高濃度酒精後,也會產生一樣的變化。簡單的說,主宰海洋底層的是化學,而非生物學。

距「挑戰者號」探險任務120年後,如今我們對地球及海洋已經有了更深的瞭解,一個關鍵的發現反倒是我們沒有找到的東西:有關這個行星生命起源的歷史已經消失了。由於侵蝕以及地球表面陸塊的運動,地球最早五億年的所有地質記錄已經被抹滅了。陸塊緩慢且無情地移動,把原本在表面受過侵蝕的物質拖曳到現今地表之下(下圖)。這種地表陸塊的運動稱做「板塊運動」(plate tectonics), 把原來最能發現地球早期歷史的紀錄給抹掉了。

地球表面板塊的運動造成彼此交疊,湮滅掉數十億年前的地質記錄。

那麼還能用什麼方法來尋找生命的起源呢?雖然今日地球上有為數驚人的生物體,我們也能研究過去三十億年來的化石記錄,但是因為最古老的簡單生物沒能留下化石證據,我們無法追溯到無生命物質轉化成有機體的時期。

儘管缺乏足夠的資訊,人類對「生命起源」這個問題的興趣卻絲毫不減。每一個民族都有自己的創世神話,即使是我們這個自認精緻複雜的文明也很在乎自己的起源。那麼我們該如何進行呢?

我們可以想像從兩個方向來回答這些疑問。其中之一是建構生命形成過程的理論,然後試圖在實驗室中複製這些過程。另外一個方法是在自然界中尋找例子,看能否藉著對它們的研究尋獲物質轉化的關鍵線索。

第一種方法已然有些初步成功。至於第二種方法,我們前面提到,由於地球最早期的記錄已經消失,我們無法在這方面追溯得太久遠。但是其他行星呢?太空時代大大拓展了我們的視野,使我們得以探討其它的世界,甚至在它們的大氣層裡或其地表上進行實驗。這些實驗將逐漸回答自有文明以來,就一直勾動人類想像的種種問題。

火星的重要性

千百年來,火星一直是人類臆測外星生命的中心角色,似乎總是外星人居住所在,其承受如此鍾愛的原因很多。火星紅橙的顏色,亮度的變化多端,加上在天空奇特的軌道運動,讓它在人類歷史上讓人獲得許多注目及敬畏。火星的這些特性讓古代的觀測者以希臘羅馬神殿中的戰神來為它命名。十七世紀末,當惠更斯首先用望遠鏡觀看火星時,發現其表面有固定的花紋,因此顯示了它的自轉(下圖),也表示我們看到的應該是行星硬實的表面,而非如木星多變的雲帶,或是金星外圍毫無特徵的雲層。之後兩百年的觀測發現了火星的極冠 (polar caps)、大氣的雲層,以及極冠的大小與表面花紋的明暗會隨季節而變化的現象。

十九世紀末的數十年,火星又新添了一層神秘的色彩。包括史基亞帕拉里 (Giovanni Schiaparelli) 在內的一些歐洲天文學家在火星表面看到了灰暗的直條紋,也就是有名的「火星運河」。實際的情況是,史基亞帕拉里當時用的是義大利文 'canali',其實欲取「直紋」(channels) 之意,但該字又有「運河」(canals) 之意,因此被誤傳。

今日我們知道這些運河根本不存在,而只是眼睛在看到雜散的點時會想像成直線的錯覺。但是火星有運河的說法卻引發了長達半個世紀尖銳的爭論。

羅威爾 (Percival Lowell) 把相信火星有運河的這股潮流推到了最高點,他在美國亞利桑納的旗竿市 (Flagstaff, Arizona) 建造了自己的天文台,用24吋望遠鏡仔細研究火星,其所繪的火星圖,除了結冰的極冠外,完全為交織的運河網路所覆蓋(下圖)。羅威爾注意到運河網路會隨著火星表面大塊暗紋的明暗而有季節性的變化:當火星是夏季時,運河總是變得比較灰暗。羅威爾因此得到結論,這些運河是由有智慧、具高度文明的火星人所建造的,目的是用來運送兩極融化的水,以灌溉田地(黑色的區域),否則無法生產糧食。羅威爾並且認為季節性的變化正是夏季時植物在田地中生長的自然結果。

本世紀初,羅威爾繪製了這張用他在亞利桑納的望遠鏡觀察到的火星圖。圖中包括了數十條羅威爾認為用來把水從兩極輸送到赤道地區的「運河」。

羅威爾的論點缺乏證據,但是很聳動。本世紀初數十年中,天文學家把發展出來的現代天文物理技術,用來研究火星,使羅威爾的假說遭到重創。觀測顯示火星的表面溫度低於水的冰點,入夜後甚至低於攝氏零下100度。天文學家同時發現火星的大氣非常稀薄,也沒有偵測到水汽或氧氣。

雖然證據顯示火星不適合生物生存,而且人類於1924年嘗試接收火星無線電訊號也沒有結果,但是人們心裡深處卻仍然相信火星上應該有高等文明存在。這樣的信念使得1938年10月30日,當威勒斯 (Orson Welles) 在電台播放改編自威爾斯 (H. G. Wells) 的小說 「天體間的戰爭」(War of the Worlds) 之廣播劇時,造成民眾嚴重的恐慌。根據威勒斯當時的說法,火星人已經登陸並佔領了美國新澤西州。成千上萬的聽眾因此放棄家園、逃向戶外,以躲避火星人的侵略(下圖)。

想聽 War of the Worlds 原始錄音?按這裡!

1938年當威勒斯於廣播中演出威爾斯的小說「天體間的戰爭」時,驚嚇的群眾認為來自火星的侵略者已經登陸新澤西。紐約時報還在第二天的頭版報導了這個事件。

當然,事後說明火星人的「侵略」不過只是一個廣播劇,大家很快就能接受這樣的解釋,但是「天體間的戰爭」這個例子卻活生生地描述了人類對外星人的高度興趣及畏懼。如果今天再一次作同樣的表演(當然這一次我們會要求在電視上看到火星人的長相),可以預見的是仍有上百萬的民眾會相信這件事。倒不是因為人們容易受騙,而是因為在我們內心深植的那股相信其它文明存在的信念。威勒斯廣播事件撩起了我們對外星訪客的根本矛盾,一方面預期他們遠比我們聰明、強壯,有文明,但另一方面又沒有把握他們會是友善而充滿愛心,抑或好戰而殘暴。但是有件事我們可以預料得到,那就是他們會對我們感到好奇。我們對神明從來就是既畏且愛,因此在思量具有高度文明的外星生命時,人類這般的情緒表現也就不令人意外了。

羅威爾之後五十年,也就是威勒斯廣播事件之後廿五年,人類把第一艘太空船送上了火星。課本第13、14章將會談到有關「水手四號」 (Mariner 4) 取得第一批這個紅色行星的特寫照片,也會談到之後一系列水手號成功的任務,和海盜號太空船系列多次登陸火星的故事。以前對我們而言行星不過是遙遠的微弱光點,但是藉由這些種種太空任務,數十年來我們已經跨入直接探測行星的時代,而火星仍舊是尋找外星生命的焦點。

科學的宇宙觀

本課程首先描述宇宙從開創到現在各個階段的情形,尤其針對是地球生命的起源,以及宇宙中生命如何分佈的兩個問題,看看我們能發掘到什麼樣的線索。由於這些問題都還沒有答案,我們必須從現有的生命,地球上的化石,或是從觀察其他行星的狀況,來作推斷。我們只能竭盡所能地猜測在其它地方找到生命的機會。我們應該瞭解憑空臆測,和基於我們對宇宙的認識所做的推測,在這兩者之間有很大的差別。科學上的推測 --- 也就是由知識引導,在物理定律的範圍內所作的推測,而不是幻想 --- 並不如一般毫無根據的遐想那麼吸引人,尤其在思考外星生命的問題上,科學似乎羈絆了我們的想像力,使得我們的意念無法自由遨翔。很多人覺得地球以外的宇宙太奧妙了,以致於要不就乾脆不去想它,要不就相信任何事都有可能:像是不以為某種生命型態,在和其它他種型態比較下,比較不可能發生;或是認為從超感能力到百幕達三角都是由某些我們尚未瞭解的大自然定律造成的。

和上述觀點不同的是,科學家堅信我們必須謹慎地從現有的知識出發,透過重複的觀察與實驗,來探討我們所不知道的事物。這樣的作法已經累積了不少成功的記錄。這和羅威爾所寫的有關於火星運河來自生命跡象有何不同呢?科學方法的關鍵在於實驗、證明,而不是憑空杜撰。如果甲科學家宣稱測到了重力輻射,或是低溫核融合,或是高溫超導現象,那麼乙科學家就要能夠獨立做出同樣的結果,這樣才能被大家接受。事實上,甲科學家通常得說明如何重複他的實驗,或建議新的實驗來檢驗理論。這和該科學家是否有聲望、是否成功,或過去的研究傑出與否都無關。實驗成就是成,不成就是不成;觀測要不就精確,要不就不精確;理論要不就能正確地預測結果,要不就不能。偶爾,也會有不誠實、或是輕易相信事情的研究人員違反這些科學的規範,但最後總是真理勝利的,因為科學家強調一定要能夠重複實驗,並且能夠得到同樣的結果,才會接受這個結果是真實的。

我們仰賴智者的意見來看這個世界,但是這樣的作法有某個限度,如果要完全確認,我們就必須能夠親自檢驗他們的說法。這就是在下面的章節中,我們所必須面對的挑戰,也就是如何把自古以來的猜測,或是有關外星生命的權威說法,轉換成一門實驗科學。

偶爾一些新的、令人意外的事實會和我們解釋宇宙現象的理論相矛盾。這些才是令人興奮的時刻!因為在這些情況之下,科學家除非確信已經排除了所有能以現有理論來解釋的可能,否則不會輕易改變他們的理論。依照這樣的精神,大多數的科學家不認為 UFO (Unidentified Flying Objects,不明飛行物)是外星人的太空船,除非已經排除人為錯誤、心理上的反應、自然現象、或是假冒的 UFO 證據等等可能。換個角度來說,如果有某個 UFO 事件的完整記錄,能清楚地證明外星人造訪地球,科學界當然求之不得,而且會有極濃厚的興趣(下圖)。

在好萊塢電影中的外星訪客,通常強調他們對一般民眾造成的驚嚇,而非和人類有彼此互利的可能。

有時,這種存疑的態度會造成可笑的後果。在十八世紀末就曾經發生過這樣的例子,當時法國科學院 (French Academy of Sciences) 正式宣佈有關從天上會掉下石頭(也就是我們現在稱為隕石的東西)的說法完全是無稽之談。但是當時的一位物理學家科拉尼 (Ernst Chladni) 已經在收集這些石頭乃來自天外的證據,而認為天上偶爾真的是會有石頭掉下來的。這套理論在 1803 年,藉由在法國 L'Aigle 附近大規模的觀測流星雨,得到了輝煌的證實。科拉尼原來學的是法律,後來轉攻科學,以致比大多數(當時或現在)的科學家更習慣處理目擊證據。我們在第廿章會談到,想要回答時下流行的種種 UFO 事件的難題,就必須採用類似於科拉尼的方法。

1980 年代末期到 1990 年代初,英國南部出現了神秘的「麥田圖樣」(後來也出現在別的國家)。廣為流傳的說法是,這些圖樣是由外星訪客所造成的,但是科學家有一套用稀有的大氣旋渦解釋的理論。事實上,惡作劇的人最後承認這些圖樣是他們用平板在麥田上拉曳出來的。

用科學的觀點來看宇宙當然不是體會真理的唯一手段,因為敘述同一個故事可以有不同的方法。而事實上也只有少部份的人企圖一直謹守科學的見解,否則常常會和我們的直覺相違背。這些直覺是早在有科學見解之前,就已經深植在我們心中的信仰。造成科學為人所接受的原因在於它「管用」。科學家用來描述宇宙的物理模型能夠成功的解釋觀測的結果,同時能準確地預測未來的事件。尤有過者,一旦有了新的發現,科學家能夠在理智的架構下,改變科學模型。這些改變也許會引發科學家彼此間激烈的辯論,但是他們都同意一個原則,那就是他們必須能夠修改自己知識的框架。

這些使我們認識物理的最大功臣:伽利略(左)、牛頓(中),及愛因斯坦(右)。牛頓的貢獻建構在伽利略的觀念及實驗上,而愛因斯坦則改良並推廣了牛頓的運動定律,以應用在速度接近光速時的情況。

由於本課程涵蓋了很多目前還在修正內容的領域,因此你常會發現我們會引用許多不同的意見。這是科學最引人入勝的部份:渴望超越已知以求得新知,這些新知將修正我們的宇宙觀,也將修正我們對自己的看法。

無盡的孤寂

千百年來人類普遍相信,有一股無所不在的宇宙力量主導著地面上所有發生的事件。在過去的數百年中,有一些人已經揚棄了這樣的看法,而認為即使有神祉存在,個人也必須為自己的作為負責。這類觀點的改變常常由科學家所主導,強調的是人本的觀念,因為自從人類意識到能夠主宰自己的生活後,才更覺醒到我們能夠影響這個世界的能力。現在我們又跨進這樣一個覺醒的時代;一個認清人類責任以呵護我們所居住的行星的時代。

這樣的覺醒常常伴隨著隱約的孤獨感,這是一種害怕被孤立在廣闊、淒冷的宇宙空間中的感覺。這種想法忽略了一項事實,就是我們其實是宇宙巨網的一部份,這個巨網涵蓋了我們銀河系中各式各樣的星球,以及銀河系之外廣大空間中的無數星系。事實上,這一股無盡的孤獨感讓不少人排斥一個想法,就是地球曾經完全沒有人類,同時我們是經過了極其複雜而緩慢的過程才達到現在的狀態。在地球的歷史上(下圖)其實有 99.9% 的時間是沒有人類存在的,而那段歷史才最能告訴我們有關地球生命的種種。

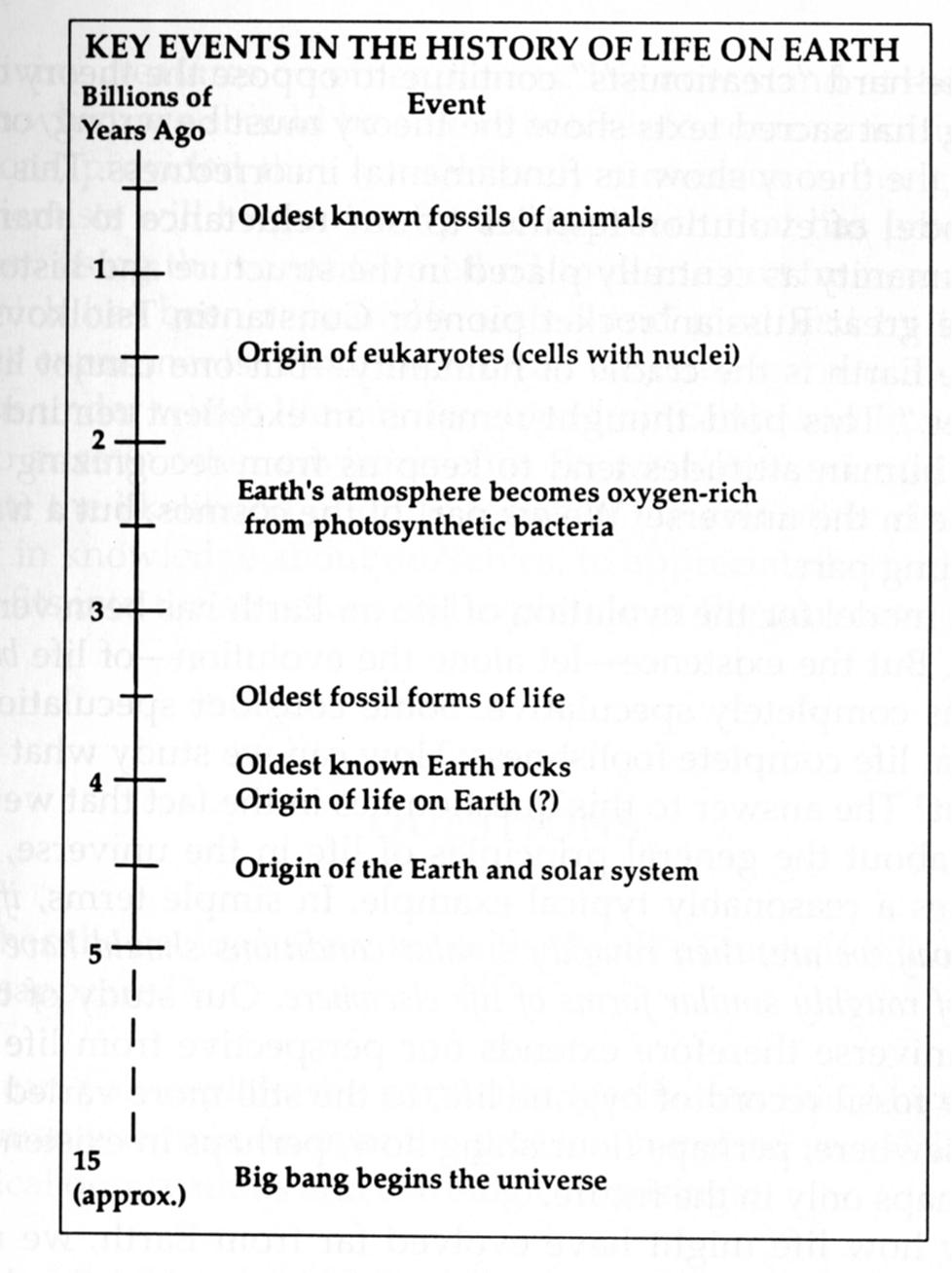

地球歷史的時間圖,顯示在地球45億年的歷史中,大部分都有生命存在,但是複雜的生物體卻直到最近六分之一的期間才出現。

有關生命如何達到目前狀態的近代理論,是從1859年以後發展出來的。那一年達爾文 (Charles Darwin) 提出物種進化論,冀以解釋一個沒有人類的行星是如何經過物種轉變,產生出人類。達爾文的學說立刻受到大眾廣泛的反對,說明了大部份的人偏好「地球一直有人類」,甚至「地球是為了人類創造出來」的想法。儘管不受到大眾歡迎,達爾文學說終究為出土的生物化石(目前回溯到35億年前)所證實。

時至今日,頑固的「創造論者」 (creationists) 仍然反對進化論,他們根據神聖的經文,或是從一些無法解釋的細節,宣稱進化論的學說是錯誤的。這股排斥演化學說的心理,證明了我們不甘願放棄「人類在宇宙的結構與歷史中居於中心地位」的想法。偉大的俄國火箭先驅契歐柯夫斯基 (Constantin Tsiolkovsky) 曾經說過:「地球是人類的搖籃,但是我們不能永遠住在搖籃裡。」這個大膽的想法應該成為我們絕佳的警惕,提醒人類不願認清自己在宇宙中的地位:我們是天地的一部份,但卻是脆弱而極其年輕的一份子。

達爾文有關地球生命演化的學說曾經過多方面的驗證。但是地球以外是否有生命存在(更別說演化了),卻還是只是憑空猜測的難題。有些人認為對於外星生命的推測是一個無聊至極的事情,他們認為我們如何能研究我們根本不知道的東西呢?針對這個問題的答案是,如果地球上的生命足以做為合理的範例,我們其實對宇宙中生命的一般原則知道的非常多。簡單的說,{如果演化造就了現在的我們,那麼在差不多相同的情況下,在別的地方就應該會發展出類似型態的生命}。職此之故,我們對宇宙演化的研究,就是把我們看目前地球生命、看曾經存在的生物的化石的眼界,推展到宇宙中其他角落可能存在的各式生命。這些生命可能現在正蓬勃地發展,可能只存在於過去,也可能未來才會出現。

為了要研究地球之外的生命可能如何演化,我們必須先探討宇宙本身的演化過程,然後在生命最可能形成、發展的地方尋找,才能知道在太空中哪裡有適合生命起源的條件。然後我們才能進一步思索地球上的生命,以及在我們太陽系中其他行星上的狀態。我們的目標是要估計在銀河系中,甚而更遙遠的地方,生命出現以及發展出高度科技文明的可能性。浩瀚星河裡,是否有百萬個文明存在,而彼此正相互聯繫呢?若是如此,我們衷心期望能學習如何加入這個銀河網路,從而終止人類在宇宙中無盡的孤寂感。

自從科學家發現地球上生命的起源與進化都是自然發生之後,我們就企圖將這個唯一的生命作為範例加以推廣,以猜測在別的行星上是否有找到生命的可能。如果銀河系中有足夠數量的外星文明,那麼我們正站在能和他們通訊的時代的門檻上。在尋求與外星文明溝通的努力過程中,科學家仍將用以往已經證明有效的方法為藍本,也就是用科學手段經由無數的實驗一再的檢驗、修正來改進我們的知識。透過這些檢驗,我們學習到地球上的生命是在哪些情況下發展出來的,以及在其它哪些環境下生命能夠出現。在我們隨著科學思緒來估計其它可能的生命型態及文明的同時,我們也大大地認識了自己,也更加體會人類的存在是如何和宇宙的結構與演化相調和。

意猶未盡?繼續讀 Michael Hart 教授的文章吧!

問題:

為何地球最早十億年的地質記錄完全消失了?

試從天文觀測及占星學兩方面的想法,考慮火星為何得以在過去數百年來引發人類的想像力?

火星上的「運河」為何物? 它們真是用來從火星南北極把水輸送到溫暖的赤道區嗎?

在估計宇宙中是否存在其它生命的問題上,試將科學與其它的方法(例如宗教、占星術)作比較。

當思及星體間廣大無垠的空間時,你是否會產生一股孤寂感?你覺得你的曾祖父在面對星體時,會有什麼感想呢?

你相信人類是逐漸由別種生命型態演化而來,還是認為人類自有近期的起源(譬如源於數十萬年前)?有哪些論點可以支持這些看法?要如何驗證呢?