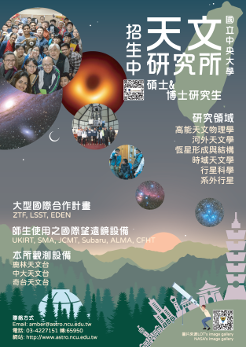

中大及其他天文台

最新消息

- 2026-01-28

[天文所公告] 115學年度天文研究所博士班招生公告 - 2025-11-25

[天文所公告] 115學年度天文所碩士班考試招生 - 2025-11-07

[天文所公告] Google Workspace for Education 開始實施閒置帳戶政策 - 2025-10-20

[天文所公告] 115學年度天文研究所碩士班甄試入學口試公告 - 2025-09-11

[天文所公告] 115學年度碩士班甄試招生

- 近期無新聞報導

最新研究成果 + more

榮譽榜+ more

- 恭喜本所張光祥同仁榮獲中央大學115年績優職員 (2026-01-27)

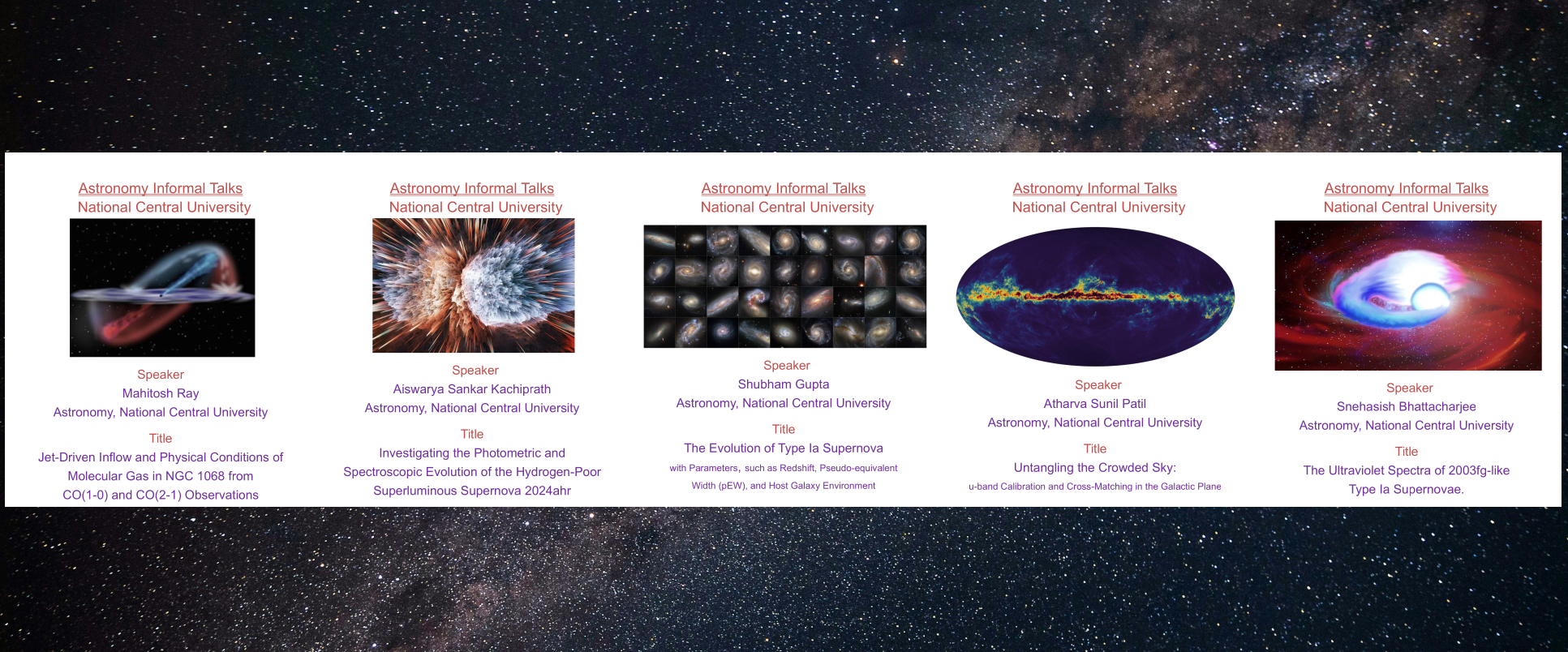

- 恭賀本所博士班柯亞莎 同學榮獲 2026年物理年會 AAPPS Award

Congratulations to Doctoral student Aiswarya Sankar Kachiprath for winning the AAPPS Award at the 2026 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan (2026-01-16) - 恭賀本所饒兆聰教授、潘彥丞副教授榮獲115年度本校學術研究傑出獎! (2025-12-30)

- 恭賀 本所博士班潘德吉(Bhattacharjee, Snehasish)同學獲得 114學年度第1學期國立中央大學優秀學生獎學金 (2025-11-14)

- 恭賀本所恭賀本所潘彥丞老師、陳婷琬老師榮獲中央大學114年優良論文貢獻獎。

恭賀本所恭賀本所木下大輔老師榮獲中央大學114年論文進步獎。 (2025-11-12)